Sortie meurtrie de la Seconde Guerre mondiale l’Europe se trouve engagé dans un conflit d’un type nouveau : La Guerre Froide (Nom donné à la rivalité entre les EU et l’URSS de 1947 à 1991, sans affrontement direct à cause de l’arme nucléaire mais en déplaçant le conflit entre d’autres pays, sur le terrain technologique, sportif…). Pendant plus de 40 ans, elle est le théâtre de l’affrontement des deux grandes puissances mondiales et de leurs idéologies respectives : Communisme pour l’URSS et démocratie libérale pour les Etats-Unis. A partir de 1989, la fin du communisme en Europe de l’Est et l’éclatement de l’URSS ouvrent une ère nouvelle marquée à l’EST par la transition démocratique et la conversion à l’économie de marché et à l’OUEST par la volonté d’élargir et d’approfondir la construction européenne.

I. L’Europe meurtrie et divisée de l’après-guerre

A. La mainmise stalinienne sur l’Europe de l’Est

Avec la fin de la guerre, le nazisme est écrasé et l’U.R.S.S. a libéré la moitié de l’Europe, elle doit selon les accords avec les alliés organiser des élections libres (prévues à la conférence de Yalta) mais ces élections sont remplacées par une prise de contrôle des pays de l’Est par les partis communistes, les opposants sont éliminés comme en Tchécoslovaquie (« Coup de Prague » en 1948) et des dictatures (Régime politique où le pouvoir est détenu par un seul homme ou un parti unique. Il s’appuie sur une police politique pour étouffer les contestations) s’établissent aussi en R.D.A., Pologne, Roumanie, Bulgarie et Hongrie.

B. Les Etats-Unis ripostent en organisant l’Europe de l’Ouest

Le président américain Truman veut endiguer le « péril rouge» (C’est la doctrine Truman). Elle se traduit par une aide économique et financière : Le plan Marshall et une alliance militaire : l’O.T.A.N. (Organisation du traité de l’Atlantique Nord, 16 pays de l’Ouest dont la R.F.A, la France, le Royaume-Uni en 1949. Toute attaque contre un des signataires sera considérée comme une attaque contre l’alliance). On parle alors de bipolarisation (Organisation autour de deux pôles) du monde.

II. Ouest/Est, 2 Europe, 2 destins ?

A. L’Europe de l’Est à l’heure soviétique

L’U.R.S.S. expose la doctrine Jdanov (Propager le communisme dans le monde) et rassemble les démocraties populaires (Dictatures communistes d’Europe de l’Est, copiées sur le modèle de l’URSS) autour du Kominform. De plus, elle met en place une alliance militaire : Le pacte de Varsovie en 1955.

Tous les pays de l’Est doivent adhérer au C.A.E.M., 1949 (Conseil d’Assistance Economique mutuel ou COMECOM, marché commun des pays communistes, c’est la riposte soviétique au plan Marshall qui aide l’Europe de l’Ouest).

L’U.R.S.S. stalinienne impose son modèle politique avec la dictature d’un parti unique, le culte de la personnalité des dirigeants et une économie planifiée (Collectivisation, c’est-à-dire la mise en commun des moyens de productions comme les terres et les usines, étatisation, c’est-à-dire suppression de toute propriété privée et planification : on fixe des objectifs de production pour 5 ans, en privilégiant les industries lourdes au détriment des besoins des habitants).

En 1953 la mort de Staline entraine des révoltes à l’Est, suscitant l’espoir de meilleures conditions de vie et un retour aux libertés :

- A Berlin Est 1953

- A Budapest en Hongrie 1956

- A Prague en Tchécoslovaquie en 1968 mais ces insurrections sont réprimées dans le sang (En Hongrie, Imre Nagy est exécuté) souvent par les chars du pacte de Varsovie et par des procès épurateurs et la police politique. On est alors en pleine Guerre Froide, elle voit s’affronter des idéologies opposées et entraîne des tensions comme à Berlin sans qu’il y est d’affrontement direct à 2 blocs rivaux se font face de part et d’autre du « rideau de fer ».

B. L’Ouest à la recherche de son unité

Comment l’Europe de l’Ouest cherche-t-elle à s’émanciper de la domination des deux superpuissances ?

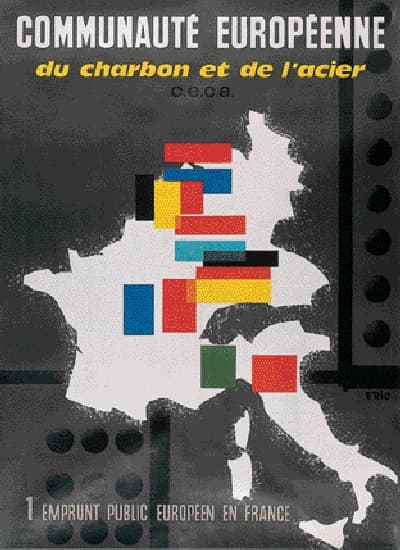

- Avec la création de la C.E.C.A. (Communauté économique du charbon et de l’acier et de la C.E.E. (Communauté Economique Européenne) par le traité de Rome en 1957. La C.E.E. devient le 2ème pôle économique au monde ce qui attire de nouveaux pays. Au départ, ils sont 6 et en 2013, 28.

Les pays ont des aspirations communes (Eviter de nouvelles guerres, limiter l’expansion du communisme) mais aussi des démarches opposées. Certains (Allemands) sont fédéralistes (Fédéralisme : Système politique dans lequel les pouvoirs sont partagés entre un gouvernement central qui dirige l’économie, la diplomatie et la défense et les gouvernements des collectivités qui composent l’Etat fédéral) alors que les autres (Britanniques, Français) veulent se limiter à des coopérations et garder les souverainetés nationales.

- Avec le chancelier de la R.F.A. Willy Brandt (ancien maire de Berlin Ouest) se rend à l’Est et rend hommage aux victimes du nazisme en Pologne, il obtient la libre circulation des Allemands de l’Ouest vers l’Est, le prix Nobel de la paix en 1971.

- Avec le Général de Gaulle qui ferme les bases américaines de l’O.T.A.N. en France en 1966

- Avec la C.E.E. et l’O.N.U. qui obtiennent de l’U.R.S.S. le respect des droits de l’Homme à la conférence Helsinki en 1975, les opposants (ou dissidents soviétiques) ont plus de force.

III. Une Europe recomposée ?

- Dès les années 1980 l’aspiration des peuples d’Europe de l’Est à la liberté s’amplifie :

La Pologne s’émancipe du bloc soviétique en créant le premier syndicat libre : Solidarité (Solidarnosc) de Lech Walesa, prix Nobel de paix 1983, soutenu par le pape Jean Paul II et partout ailleurs des mouvements dénoncent le régime communiste.

- Dès son arrivée au pouvoir en 1985, Mikhaïl Gorbatchev, un communiste réformateur, veut donner plus de libertés et laisse les pays de l’Est jusqu’alors sous la tutelle de l’armée rouge se gouverner eux-mêmes (Elle n’interviendra pas lors de la chute du mur). C’est la Glasnost (Transparence) et la Perestroïka (Restructuration de l’économie avec plus de capitalisme.

- Après la Pologne, la Hongrie ouvre ses frontières et cesse d’être un pays aligné sur Moscou, en novembre 1989, le mur de Berlin s’écroule emportant la R.D.A. qui est englobée dans la R.F.A (Réunification en 1990). En Tchécoslovaquie c’est la «Révolution de velours » de Vaclav Havel (car faite sans un seul mort), en Roumanie le dictateur Ceausescu est fusillé après un procès bâclé. 34 pays d’Europe réunis à Paris adoptent une charte pour une nouvelle Europe et célèbrent « la fin de la confrontation et de la division ». En 1991, le C.A.E.M. et le pacte de Varsovie sont dissous. L’U.R.S.S. s’est effondrée en décembre 1991 car chacune des 15 républiques qui la composaient a proclamé son indépendance (Biélorussie, Ukraine..).

- Les frontières (Limite administrative séparant deux Etats) de l’Europe sont bouleversées et beaucoup de peuples prennent leur indépendance pacifiquement comme les Slovaques séparés des Tchèques, par la guerre comme dans l’ex-Yougoslavie, 17 nouveaux Etats sont créés. L’ouverture « du rideau de fer » et du mur de Berlin permet une libre circulation des personnes et marque la fin spectaculaire de la division de l’Europe en deux.

- Avec la chute des dictatures soviétiques, de nouveaux pays apparaissent, c’est la multiplication des frontières, l’U.E. intègrent les anciens pays du bloc de l’Est devenus des démocraties libérales comme la Pologne, Hongrie, etc.… 10 nouveaux pays adhèrent à l’U.E. en 2004 et 2 en 2007 : Bulgarie et Roumanie.

Pour se renforcer la C.E.E. est devenue l’U.E. par la traité de Maastricht, une citoyenneté européenne est créée, une monnaie unique prévue l’Euro et un vaste espace d’échanges (l’espace Schengen) où biens et personnes circulent librement. De nombreuses décisions sont aujourd’hui prises par l’UE. On parle alors de supranationalité (Principe qui caractérise une organisation politique placée au-dessus des institutions nationales et dont les décisions s’imposent aux Etats membres) La crise actuelle de l’Euro pose la question de l’avenir de l’Europe avec l’absence de diplomatie et de défense commune, les divergences sur l’évolution des institutions ou encore les limites extérieures.