Séquence 1 : Citoyenneté et démocratie à Athènes (V° - IV° siècle avant JC)

Qui sont les citoyens Athéniens et comment exercent-ils leurs droits politiques ?

Introduction : Interroger le sujet

Limites et définition des termes :

Où ? Athènes

Quand ? V° et IV° siècles avant JC

Choix de la date ? Correspond à la mise en place de la démocratie : démos = peuple, Kratos = pouvoir, c’est un système politique où le pouvoir appartient a peuple.

Citoyen ? Celui qui participe à la vie politique de la cité. Il a des droits et des devoirs

Cité ? Etat indépendant formé d’une ville et de sa campagne

Contexte :

Cités indépendantes, qu’ont les Grecs en commun ? langue, culture, religion. V° siècle, apogée d’Athènes. V° et IV, durée de la démocratie

Problématiques :

Comment s’exerce la citoyenneté à Athènes aux V° et IV° siècles avant JC ?

A Athènes au V° siècle avant JC, se met en place un nouveau type de régime politique : la démocratie (Démos = peuple, Kratos = pouvoir. C’est un système politique où le pouvoir appartient au peuple). Cette forme de gouvernement repose sur le citoyen, celui qui participe à la vie politique de la cité.

L’organisation spatiale de la Grèce antique est originale, elle repose sur la cité, c'est-à-dire un Etat indépendant composé d’une ville et de sa campagne. Cependant les Grecs ont en commun leur langue, leur culture et leur religion. Le V° siècle avant JC correspond à l’apogée (= sommet) de la cité d’Athènes.

C’est donc dans ce contexte que la démocratie s’installe pour deux siècles. Mais qu’est-ce qu’être citoyen à Athènes et est-ce la démocratie telle que nous la connaissons ?

Pour répondre à cette problématique, nous verrons qui sont les citoyens et comment leurs droits politiques s’exercent, puis la façon dont ils perçoivent leur système

I. Qu’est-ce qu’être citoyen à Athènes ? Comment les citoyens participent-ils à la vie politique de la cité ?

A. Une vision restreinte et fermée de la citoyenneté ?

Par définition, le citoyen est celui qui peut participer à la vie politique de la cité. A Athènes, ils sont environ 40 000. Pour être citoyen, il faut :

- Etre un homme

- Etre fils de citoyen et de femme elle-même fille de citoyen, légitimement mariés (Exclus, les femmes, les esclaves comme dans les autres sociétés antiques et les métèques ou étrangers)

- Avoir effectué l’éphébie (Service miliaire), soit avoir plus de 18 ans

Le citoyen possède un statut privilégié. Il est le seul à pouvoir posséder la terre mais il peut aussi perdre ses droits en cas de dette envers l’Etat, de corruption, de faux témoignage, de violences. Il est alors frappé d’atimie.

B. Le citoyen participe à la vie politique de la cité

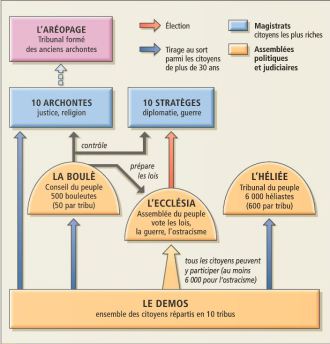

1. L’Ecclésia, la Boulê et les magistratures

L’ensemble des citoyens composent l’Ecclésia (=Assemblée). Son rôle est législatif (= pouvoir de faire la loi) : elle vote la loi, la paix et la guerre.

Elle tire au sort le conseil des 500 citoyens : la Boulê dont le rôle est de proposer les lois (législatif). Elle choisit également le pouvoir exécutif (Pouvoir de mettre en place la loi) : Les magistrats (Citoyen désigné par l’Ecclésia et possédant un pouvoir de commandement pour 1 an) notamment l’élection des stratèges qui dirigent l’Etat.

Tous les citoyens peuvent donner leur avis, le vote se fait à main levée. C’est une démocratie directe possible grâce à un nombre faible de citoyens. L’Ecclésia se réunit environ 40 fois par an.

2. Le tribunal populaire de l’Héliée

6000 citoyens sont désignés par tirage au sort au sein de l’Ecclésia pour faire partie de l’Héliée et rendre la justice.

Le vote est secret. Il se fait grâce à des jetons. On respecte également l’égalité devant la loi (= isonomie) et l’égalité du temps de parole.

C. Des citoyens impliqués dans la vie de la cité

- La défense de la cité est un des devoirs du citoyen. Pour devenir citoyen le jeune athénien effectue un service militaire (= éphébie) de 2 ans.

[D’après le document les armes sont « sacrées ». Cela signifie que les valeurs guerrières font partie de l’exercice de la citoyenneté. On trouve également la solidarité (« Je n’abandonnerai pas mon compagnon de ligne »), l’engagement de défendre la cité, ses institutions et obéir aux lois divines et humaines et donc à ceux qui exercent les magistratures civiles et militaires. Il jure enfin de défendre la cité contre ceux qui menacent la démocratie.]

L’armée est financée par les citoyens les plus riches. L’équipement est financé par le soldat : les plus pauvres sont rameurs sur les navires de guerre, les trières, ceux issus de la classe moyenne sont hoplites (fantassins lourdement armée 2 p 16) et enfin, les plus riches sont cavaliers

- La religion :

1. C’est la fête de la déesse poliade. Une grande procession (Pompè) rassemble toute la population (et pas uniquement les citoyens).

2. La frise est située dans ce qu’on appelle le sekos, c’est-à-dire au-dessus du mur situé derrière la colonnade.

3. Les cavaliers permettent à l’artiste de jouer avec le mouvement, et mettent aussi en valeur l’élite de la cité.

4. C’est le lieu de jonction entre les deux processions : la réelle qui se déroule tous les 4 ans et arrive de l’Est,

et la sculptée.

5. Le peplos (pièce de tissus tissée par des jeunes athéniennes) est remis pas un jeune garçon à un prêtre.

6. Les citoyens représentés ici appartiennent à l’élite (1re et 2ème classes censitaires), mais il y a aussi des citoyens à pied (autres classes).

7. La religion permet d’associer à la vie de la cité les exclus de la vie politique, métèques et femmes.

8. Chaque cité se met sous la protection d’une divinité, afin de conserver la bienveillance des dieux.

9. L’importance du chantier et l’éclat des monuments montrent la puissance d’Athènes.

Participer aux cultes fait partie des devoirs civiques. Les cérémonies regroupent toutes la communauté (Y compris les non- citoyens), comme par exemple les grandes Panathénées, fête en l’honneur de la déesse Athéna.

II. Comment les citoyens perçoivent-ils leur démocratie ?

A. Une égalité imparfaite entre les citoyens

- A l’ecclésia, l’absentéisme est fort. Les paysans qui vivent plus loin sont moins bien représentés que les artisans urbains et les milieux fortunés. Vers -440, Périclès crée le Misthos qui est une indemnité correspondant à une journée de salaire qui permet aux plus pauvres de se déplacer (Concerne l’héliée puis la Boulê)

- La pratique de la démocratie directe et du vote à main levée peut conduire à des décrets contradictoires qui risquent de paralyser le système

- De plus, les charges qui ne sont pas tirées au sort (Stratège) sont occupées par les représentants des familles illustres (Ex : Périclès réélu stratège 14 fois).

- Enfin, ceux qui savent s’exprimer sont favorisés. Peu à peu la politique devient une affaire de professionnels qui apprennent les techniques de communication capables de séduire les corps électoral par la démagogie (Attitude qui cherche à flatter la plus grand nombre, si nécessaire par le mensonge, pour gagner la popularité et obtenir le pouvoir)

B. Une démocratie critiquée puis en péril

- A partir de la fin du V° siècle avant JC, les dramaturges se font plus critiques à l’égard du régime, surtout dans les comédies comme celles d’Aristophane.

- Au IV° siècle, les débats se multiplient. Platon, adversaire de la démocratie car elle donne le pouvoir aux pauvres, imagine un système où le pouvoir est aux mains des philosophes.

- En 338 avant JC, les cités grecques perdent leur indépendance face aux Macédoniens. La démocratie est abolie en 322 avant JC, sous la pression du vainqueur.

Conclusion : Pendant un temps assez court de 2 siècles, la cité d’Athènes a fait fonctionner des institutions originales et mené une réflexion qui constitue une 1ère tentative pour établir une démocratie.

Même si elle présente des limites et des faiblesses, avec une citoyenneté très restrictive, elle reste un des fondements du monde contemporain. Cependant il ne faut pas la confondre avec notre régime, elle défend des libertés politiques mais en aucun cas l’idée que les hommes ont des droits.

Séquence 2 : Citoyenneté et empire à Rome (Ier – III° siècle)

Pourquoi et comment la citoyenneté est-elle étendue à tout l’Empire ?

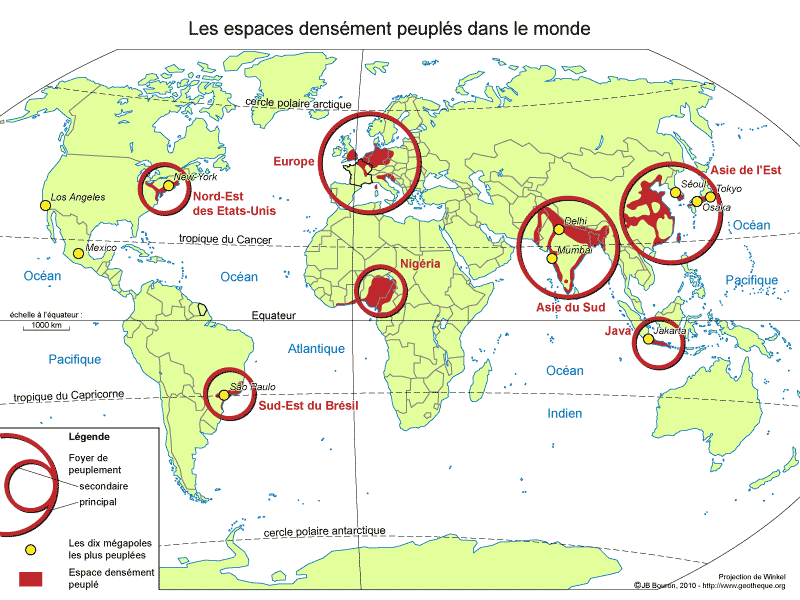

Introduction : Le cadre territorial de la citoyenneté est très différent dans la Rome du 1er au III° siècle. Il s’agit de l’Empire, territoire de 3 millions de km². La conception et le sens de la citoyenneté sont très différents.

I. Qu’est-ce qu’être citoyen dans l’Empire romain ?

A. Une citoyenneté ouverte

- Historiquement, seuls les hommes libres, habitant le territoire de la ville de Rome sont citoyens romains (Les femmes obtiendront la citoyenneté et la transmettront à leurs enfants mais elles n’ont pas plus de droits politiques que les femmes grecques). Avec les conquêtes, la citoyenneté s’étend très largement, notamment aux populations conquises.

- Le droit de cité (Ensemble des droits dont bénéficient les citoyens romains, dont l’accès aux magistratures) peut être donné individuellement : Soldat ayant servi 24 ans, esclave affranchi.

L’empereur possède le droit d’octroyer la citoyenneté à des étrangers (Les pérégrins) et à leur famille.

- Elle peut aussi être attribuée collectivement à une communauté entière. Ceci concerne l’ensemble des provinces de l’Empire à l’époque étudiée.

B. Des pouvoirs politiques limités et une société inégalitaire

- Le citoyen est le seul à pouvoir servir dans la légion, a le droit de porter la toge et peut s’identifier par trois noms (Le prénom, le nom et le surnom)

- A la différence d’Athènes, les citoyens ne jouent qu’un rôle de figuration dans les assemblées populaires particulièrement sous l’Empire. Leur pouvoir ne s’exerce réellement qu’à l’échelle locale (Charge de conseiller municipal)

- Enfin, tous les citoyens ne sont pas égaux. Les carrières administratives, politiques, juridiques et militaires les plus prestigieuses sont réservées aux plus riches. Ce sont les honores.

Les autres, humiliores constituent leur clientèle (Ensemble des citoyens attachés à un personnage public. En échange d’une protection matérielle et financière, le client assure par son vote la carrière publique de son protecteur).

II. Quels sont les liens entre extension de la citoyenneté à tout l’Empire et romanisation des provinces ?

A. La romanisation par extension de la citoyenneté (Etude des tables claudiennes)

- Sous la République, au début du 1er siècle avant JC, Rome compte plus de 1 million de citoyens. Suite à des troubles, la citoyenneté est accordée à tous les hommes libres italiens en 89 avant JC.

- Au début de la période impériale, l’Empereur Claude (41-54), les citoyens sont 6 millions soit environ 10% de la population de l’Empire. A cette date, les provinciaux citoyens demeurent assez peu nombreux

Etude : La Gaule et les tables claudiennes

1. La partie Sud, la Narbonnaise, appartient à Rome depuis la fin du II° siècle après JC. Les trois autres parties (Gaule chevelue) sont conquises par Jules César entre 58 et 52 avant JC. La table claudienne donne, aux notables des 3 Gaules, le droit de cité.

2. Claude justifie l’octroi de la citoyenneté par la nécessité d’intégrer les peuples vaincus pour éviter les révoltes. (Référence à Athènes)

3. A partir de l’octroi de la citoyenneté, les notables gaulois portent les 3 noms (Romanisation des noms), ils participent aussi à l’édification des monuments. On constate également un syncrétisme (Mélange culturel ou religieux) religieux.

4. Pline le jeune est surpris par le développement culturel des provinces (Amphithéâtre à Lyon, lecture d’ouvrages en latin, présence de librairies). Pour lui, les gaulois restent des étrangers (Pérégrins). Difficile acceptation de la part des Romains (Texte 3 sur les réticences des sénateurs)

- La citoyenneté progresse à un rythme différent selon les Empereurs. En 212, Caracalla octroie la citoyenneté à tous les habitants de l’Empire. Il n’y a donc plus de distinction juridique entre les hommes libres : Tous sont citoyens.

B. La romanisation, par adoption du modèle romain

- La ville est au cœur de la romanisation. L’urbanisme reproduit le modèle de Rome et traduit ainsi l’uniformatisation des institutions et des modes de vie dans tout l’Empire.

On retrouve en effet le plan de la ville, les principaux monuments de cultes avec au fil du temps les temples dédiés au culte impérial. Les édifices publics (Théâtre, thermes, cirques…) sont construits aux frais des notables qui doivent aussi offrir des jeux, comme le fait l’empereur à Rome

- Cependant cette romanisation très achevée dans les centres urbains touche peu les campagnes.

Histoire des Arts : Etude d’une mosaïque

- Le document est une mosaïque, dite de « Virgile », découverte en Tunisie et réalisée par un artiste inconnu. Typique des mosaïques romaine, on ne peut déterminer son origine en la regardant.

- Le personnage central, assimilé à Virgile, porte la toge du citoyen romain. Il est encadré par les muses de la poésie et de la tragédie, références culturelles et religieuses. Cette mosaïque témoigne de la romanisation de l’Afrique d’une part par le sujet choisi et d’autre part par l’utilisation même de la mosaïque, typique des maisons romaines.

Conclusion : La notion de citoyenneté s’est profondément modifiée à Rome entre le 1er et le III° siècle. Les pouvoirs de plus en plus étendus de l’Empereur entraînent une participation de plus en faible de citoyens à la vie politique.

Cependant, c’est un statut attractif qui fait partie de la romanisation et qui est pour beaucoup dans la durée d’un empire aussi vaste.

La citoyenneté, dans l’Antiquité, recoupe donc des réalités diverses : Elle est restrictive à Athènes mais repose sur l’égalité entre les citoyens et la liberté d’intervenir dans la politique de la cité. Offerte au plus grand nombre à Rome, elle ne donne que peu de droits politiques et repose sur une société inégalitaire. Dans tous les cas, elle offre un statut social privilégié.